「機関紙・刊行物」カテゴリーアーカイブ

かわら版2023-2号「解雇事案をめぐる公開質問」発行

解雇事案をめぐる公開質問

2022年3月11日付で本学大学院教授(男性・60歳代)に対する解雇処分がなされました。

大学側は当該教授が外部の人物に論文の代筆を依頼したと述べ、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとの理由を記しています。当該教授と藤井輝夫総長の間で、司法において係争が続いておりますが、この度の案件は、この係争とは別に、幅広く大学運営、とりわけ学生指導に関わる問題を含んでおります。そこで、東京大学教職員組合では、2022年6月以来、総長から複数回にわたって説明を求めてきましたが、いまだに応じておりません。そこで、以下に公開で一般的な大学運営上の問題を質問することといたしました。なお、同様の質問は総長に対して以前に行なっており、回答は今泉理事から3月10日の団体交渉でいただけるとのことです。

1.未遂の行為を罰している点についての質問

「剽窃」に基づく解雇処分は比較的多く見られる事例です。そのような場合、論文等が完成した段階で、「剽窃」が問題になります。藤井総長の代理人は「単著者性」というなじみのない概念を使いたいようです。この概念が妥当だとするにしても、指導の段階では「剽窃」と共に「著者」が成立していないわけですから、「単著者性」が損なわれるのは、論文が完成した後です。大学側の広報においても「本学の学位認定の課程を歪めかねない」と論じています。つまり「かねない」と、問題の所在が可能性にあることを認めています。可能性があるという理由で、解雇するということは、未遂の行為に対する罰則に他なりません。はば広く未遂の行為を罰するということは、思想や表現の自由を著しく狭めるものです。この点についての説明を求めます。

2.懲罰優先の方針についての質問

この度の当該教員の行為は、刑事罰の対象となる行為ではありません。そのような行為に基づく解雇事案の場合、解雇に至る段階で、警告が度重ね発せられてきました。罰則対象となる行為に対する警告が出されたにも関わらず、当該行為が繰り返しなされるので解雇とする、というのが運用上の慣習です。なぜこの度は、急に解雇という厳罰を与えたのですか。今までの慣習を破り、今後もいきなり厳罰を与えるという懲罰優先の大学運営をされるつもりですか。

3.平等原則を逸脱している点についての質問

この度、たしかに当該教員メールでは不適切な表現がありました。しかし通常、学生指導では、メールのみならず、口頭や赤ペンを用いた書き込みでの表現もあります。これらの表現を問題とし、解雇の論拠とするのであれば、広範な学生指導行為に対しても調査を行う意思があるのでしょうか。その意思がないのだとすると、匿名の指摘があった案件のみを取り上げ、調査し、特定の表現を解雇判断の論拠とし、厳罰を与えるということになりかねません。この度の案件でも、他の教員は同様の不適切な表現を使っていないということは論証されていません。つまり、匿名の指摘があった案件のみを調査対象とし、特定の表現を論拠とし厳罰を下すことは、規則の恣意的な適用を招きかねません。このような恣意性を避け、規則を適用する際の平等原則をどのように確保しようとされているのでしょうか。この点をご教示ください。

4.慎重な審議を妨げている現決定方法についての質問

2018年に匿名のクレームが当該教員に対して起こされ、コンプライアンス事案となり、懲戒委員会が発足し、調査報告書が書かれました。そして、その調査報告書は、2022年2月18日に懲戒委員会で一度限り審議され承認されました。2022年8月8日の教職員組合との団体交渉のなかで、大学側は、2月18日の懲戒委員会で調査報告書はその場限りの資料として回覧され、一定時間後に回収された、と説明しました。一定時間とは15分だったのか、20分だったのか、と訊きましたが、その回答は拒否されました。つまり、東京大学の各種会議で幅広く行われている議案の二度掛けも、通常の裁判においては認められている再審査もなく、厳罰がくだされました。ましてや、罰則そのものを提案している25ページほどの調査報告書を極めて短時間で承認させたことが明らかです。解雇という重大事案についてですから、慎重審議が求められることは言うまでもありません。なぜ慎重審議が必要だとは考えないのでしょうか。また、必要だというのであれば、懲罰に至る現行の決定方法は妥当ですか。

5.匿名の通報やメールに関する質問

この度の解雇処分は、処分そのもので終わらず、むしろ当該教員を誹謗し続けたい人々の行動を助長しています。当該教員の非常勤講師勤務先や顧問先には、匿名の中傷メールが寄せられております。真偽不確かな情報が飛び交うネット社会であるからこそ、プライバシーを尊重しつつも、責任ある立場からの十全な説明の発信が求められています。藤井総長はこの度の案件について、十全な説明をしてきたとご認識ですか。それとも、十全な説明は必要なく、二次的な被害については、総長として何ら責任を感じない、ということでしょうか。

岡田泰平

東京大学教職員組合 執行委員長

なお、総長側は、裁判係争中なので当該教授の解雇処分の詳細については回答を拒絶するものと思われます。他方、大学運営に係る問題については上述以外にも色々な論点がございます。ついては、ご関心のある方は、以下の団体交渉にぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。なお非組合員の方は、書記局(内線:27971)にご一報くださると幸いです。

団体交渉

日時:3月10日(金)10:15-11:15

場所:本郷キャンパス産学連携プラザ2階2AB会議室

かわら版2023-2号「解雇事案をめぐる公開質問」発行 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: イベント情報・無料相談会, 機関紙・刊行物

かわら版新年号

働きがいのある職場と平和で開かれた社会の実現を

今年もよろしくお願いいたします

東京大学教職員組合2022年度執行部一同

新年のこの日に

数年後から見ると、2022年は、転換の年だったということになるのかも知れません。

コロナ禍が弱まり、物価が上昇しています。その中で、東京大学においては、常勤教職員の収入は上りつつありますが、短時間勤務職員の時給の上昇には繋がっていません。また、「ダイバーシテイ」や「インクルーシブネス」という標語は示されるものの、高齢の学生や障がい者の学生の教育については、ほぼ教員に丸投げです。大学執行部には、厳しい環境にいる人や社会的弱者に対する想像力が欠けており、彼らは短絡的思考に陥っています。

このような短絡的思考は、東京大学に限られたものではありません。前政権による日本学術会議の委員任命の不承認が是正されることなく、現在では会員選考に介入する「第三者委員会」の設置が取りざたされています。また、防衛予算はすでに文教予算を大きく超えており、さしたる議論もなく肥大化しつつあります。世界に目を向けてみると、プーチンや習近平など、老齢男性の暴力的性向が人類の危機をもたらしています。

戦時下の苦しみや戦争の危機が、日々の話題に上るようになりました。足元の東京大学から広くは世界まで、話し合いや相互理解を避け、とにかく自分こそに決定権があるのだ、自分勝手な決定や暴力を厭わないのだ、という誤った権力観が横行しています。表層的な標語が声だかに叫ばれ、内省も批判的思考も説明責任も避けられ、責任もなく真偽も不確かな情報が大きな影響を及ぼしています。

その背景には、知的なものの後退があります。ますます暴力的になりつつあるこの時代に、まずは東京大学においてこそ、知的なものを取り戻さなければなりません。そのために、2023年も、教職員組合の皆さんと、一緒に活動できることに喜びを感じています。

東京大学教職員組合執行委員長 岡田泰平

賃金労働部会より

謹んで新春の慶びを申し上げます。

コロナ禍の影響もあり、ここ2年ほど活動を休止していました。

その中でベテランの部会の方たちが退職等され、活動できていない状況でした。

昨年より新規メンバー参入により、活動を再開したところです。

早急に解決しなければいけない課題があります。

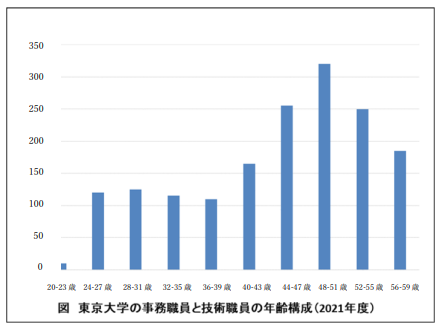

上の図は東京大学の事務職員(図書を含む)と技術職員の年齢構成を表したグラフです(2021 年度)。これによりますと 48-51 歳を中心に 44-55 歳で非常に大きな山があり、他の年代の 2 倍を超える年齢層があることが分かります。

事務職の場合ライン制ですので、上のポストに就けないと級が上がらず、昇級がほとんど見込めない状況です。

また、技術職員は技術専門員の割合の目安があり、技術専門職員から技術専門員への昇任が遅れ始めています。この問題を解決するために、事務職員については大幅なポスト増が難しい現状で、エキスパートなど新たなキャリアパスを使った昇格、昇級の実現、及び技術職員については、技術専門員のポスト数を一時的にでも増やしてもらえるように大学本部と協議中です。

その他、職員の定年年齢の引上げにかかわる問題や年俸制の教職員等の待遇改善なども大きな課題となっております。職組の垣根を越えて、賃金労働問題解決に向けて取り組んでいきたいと思います。本年も引き続きご指導・ご支援の程よろしくお願いします。

賃金労働部会一同

新年度のご挨拶 東京大学へようこそ!(かわら版2022-2)

2021年度執行委員長 佐藤仁

組合員の皆様、そして、この「かわら版」をご覧になっている組合にご関心をもってくださっている皆様、こんにちは。執行委員長を仰せつかっている佐藤仁と申します。「組合」というと、何やら前のめりの主張をもった変人の集まりというイメージをもっている人もいるかもしれません(実際、当たらずとも遠からず、笑)。あるいは、そもそも何をしているのか、全く知らない方も多いと思います。何を隠そう、私自身も部局の組合員を長く続けながら、実際、東職が何をしているのか、執行委員長になるまで、全く知りませんでした。

大学には立場の弱い方々が大勢働いておられます。任期付きの教職員、短時間雇用の方々などです。こうした方々は、まさに弱い立場にあるがゆえに、働き方に不満をもっていても、理不尽な業務を押し付けられても、改善を求めたり、要求を断ったりすることができません。職を失ってしまうリスクがあるからです。そうしたときに、相談相手になってくれるのが、組合にいる労働相談員とよばれるみなさんです。

各部局では相談のできない人のための窓口があることも、私は組合の執行部に入るまで知りませんでした。労働相談員は、まず悩みを抱えた組合員の話を聞き、それを四役会議(執行委員長、副委員長、書記長、書記次長が参加)で議論し、様々な部局の組合員が集まる執行委員会で報告・討議します。組合には顧問弁護士の方もおられるので、法律的な相談も受け付けています。場合によっては、部局に対して団体交渉を申し込み、それが問題の軽減や解決につながることもあります。

こうした特定の労働者への対応に加えて、ボーナスの引き下げに反対したり、昇給基準について改善要求を出したりという団体交渉も行います。本部との団体交渉は、私も過日はじめて参加したのですが、本部側が労務担当の理事を筆頭に、部長やら課長がずらりと並ぶ、なかなか見ごたえのある「対決」の舞台です。本部関係者のほとんどが男性で、なおかつネクタイをしているのに対して、組合側はラフな格好していて女性も一定数入っているのが好対照でした。理事だけでなく、人事労務担当の部課長に、しっかりとこちらの話を聞かせるという機会は非常に重要であると感じました。

こうした労務関連の活動とは別に、ランチ会、勉強会、各種の懇親会など、親睦のためのイベントもあれこれ行われています。東大におられる様々な職種の方とお会いできる貴重な機会です。私はほとんど参加できていないのですが、東大以外の全国組織との連絡も頻繁にとっています。

そんな組合も、このご時世、メンバーの数を着実に減らしています。最盛期には全教職員の半分ほどが組合員だったのは、遠い昔の話。組織率からいえば風前の灯なのですが、それだからこそ「ここしか相談できる場所がない」という意味で組合の存在価値はあります。相談が特にない人にとっても、この組織はどこか懐かしい、不思議な昭和的空間です。そのことは、本郷の書籍部の上にある組合の部屋を訪問されると感じることができると思います。みなさん、ぜひ「恐れずに」組合の部屋に遊びにきてください。やさしい書記局のお姉さま方がお茶をいれて歓迎してくれます。そこで愚痴の一つでも聞いてもらえれば、少し楽な気持ちになって、明日からのお仕事に向き合えると思いますよ。

新入職員の皆様、ご就職おめでとうございます。

東京大学教職員組合の一人として、また農学部の技術職員として歓迎いたします。

東京大学には多様な仕事と多様な職種があると共に、大きな組織ゆえ様々な課題も存在します。労働組合に入ることで、自分の労働者としての権利が守られやすくなるだけでなく、回りの仲間に問題が発生した時に大きな力になれます。また自分が所属する部局以外の人と知り合えるのも大きなメリットです。

皆さんの加入をお待ちしています。 農学部 T.K.

皆様この度はご着任おめでとうございます。

本学は働きがいある職場ですが、「働く者の当然の権利も、粘り強く要求して初めて得られる」という点では他大学や民間企業と変わる点はありません。

東職ではこれまで、各職場での不当な労働条件改悪や雇止めに対し抗議や団体交渉を通じて解決を勝ち取ってきましたが、まだまだ問題は山積み、本学を魅力ある誇れる職場にしていくため、みなさまの力が必要です!

銀杏の会世話人 Y.S.

東京大学へようこそ!

私が勤務している駒場キャンパスでも、他のキャンパス・施設でも、多様な雇用形態があります。東京大学教職員組合は、そのすべての被雇用者のための組合組織です。単組(部局ごとの単位組合)に分かれており、それぞれの職場での多様な問題に対応できる体制になっています。他方、大学も大きく複雑すぎるのか、方針が出されても、その方針がきちんと守られないことが多々あります。

そのためにも、各単組が問題提起をし、解決策を大学全体に波及させなければなりません。とりわけ重要な論点は、短時間職員の待遇改善やジェンダーの平等です。本部は、いちおうは同一賃金同一労働やジェンダー平等やワーク・ライフ・バランスを掲げていますが、なかなか制度が追いついていっていない現状があります。それでも、組合が求めることにより、職域限定職員制度や産休時の部局補てん制度など、改善も見られてきました。健全な職場と職場での民主主義を守るためにも、組合は必要不可欠な組織です。組合に入って、一緒に職場を良くしていきましょう。 教養学部教職員組合 副委員長O.T.

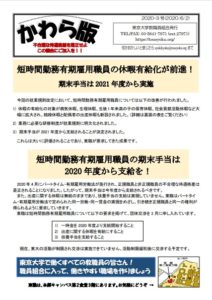

かわら版2020-3発行(短時間勤務職員の処遇について)*特別休暇に注を付けましたので再掲します

短時間勤務有期雇用職員の休暇有給化が前進!

期末手当は2021年度から実施

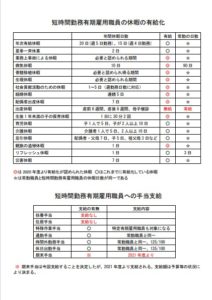

今回の就業規則改定において、短時間勤務有期雇用職員については以下の改善が行われました。

1) 休暇の有給化の対象が病気休暇、生理休暇、生後1年未満の子の保育休暇、社会貢献活動休暇など大幅に拡大され、結婚休暇と配偶者の出産休暇も新設されました。(詳細は下の表をご覧ください)

2) 業務に必要な研修制度が就業規則に明文化されました。

3) 期末手当が2021年度から支給されることが決定されました。

これらは大いに評価されることであり、東職が要求してきた成果です。

短時間勤務有期雇用職員の期末手当は

2020年度から支給を!

2020年4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正規職員と非正規職員の不合理な待遇格差は是正されることになりました。したがって、期末手当は今年度から支給されるべきです。

また、出産に関する休暇は無給のままであり、扶養手当の支給は実現していません。東職はパートタイム・有期雇用労働法で定められた同一労働・同一賃金の実現をめざし、引き続き正規職員と同一の権利が得られるように要求していきます。

東職は短時間勤務有期雇用職員について以下の要求を掲げて、団体交渉を3月に申し入れています。

- 一時金を2020年度より支給開始すること

- 出産に関する休暇を有給にすること

- 扶養手当を支給すること

現在、東大の活動が制限され交渉は実施できていません。活動制限緩和後に交渉する予定です。

★より多くの方と取り組むことで職場の改善をしやすくなります。東職の活動よいな、と思われた方は、ぜひ組合へのご加入をご検討ください。ホームページの「加入申し込み」タブよりお申込みいただけます。

注:特別休暇は就業規則では10日ですが、附則によって勤務日数により10日~30日間が有給となるようです。

「東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則」より抜粋

第8章 休暇等

(特別休暇)第34条 p.10-11

(12) 短時間勤務有期雇用教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に該当する場合を除く。)に、一の会計年度において10日の範囲内の期間

(註;前3号→(9)生理,(10)妊産婦検診,(11)業務上の負傷または疾病)

******

附則別表第2(第34条第1項第12号関係) p.34

・週所定勤務日数が5日又は1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合をいう。以下同じ。)が217日以上である者 30日

・週所定勤務日数が4日又は1年間の所定勤務日数が169~216日の者 24日

・週所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121~168日の者 18日

・週所定勤務日数が2日又は1年間の所定勤務日数が73~120日の者 12日

・週所定勤務日数が1日又は1年間の所定勤務日数が48~72日の者 10日

かわら版2021-5号発行しました

2021年度新執行部のご挨拶です。ぜひ、お読みください。